di francesco de rosa |

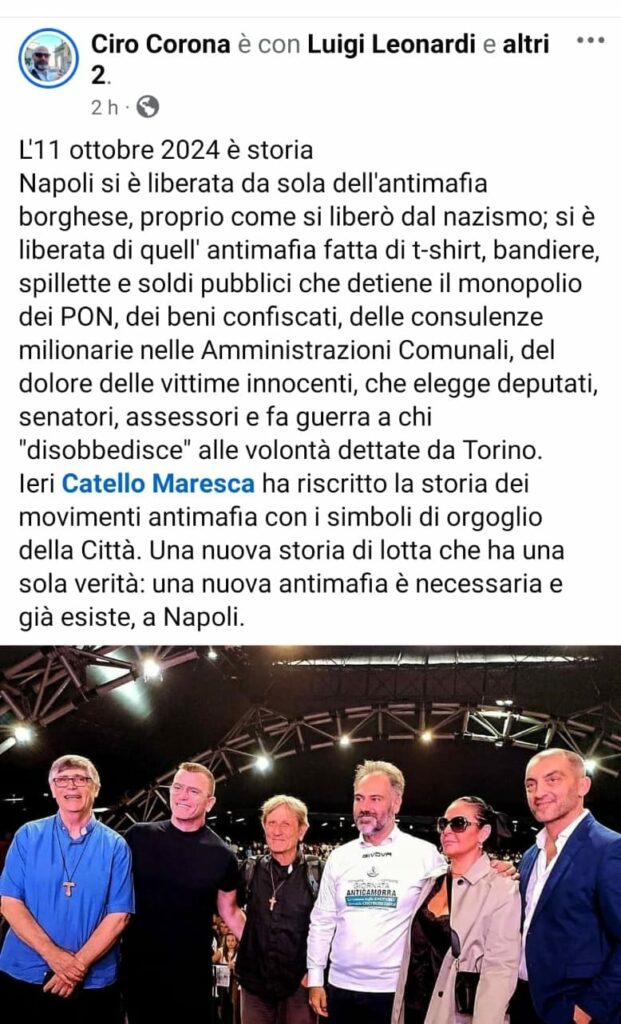

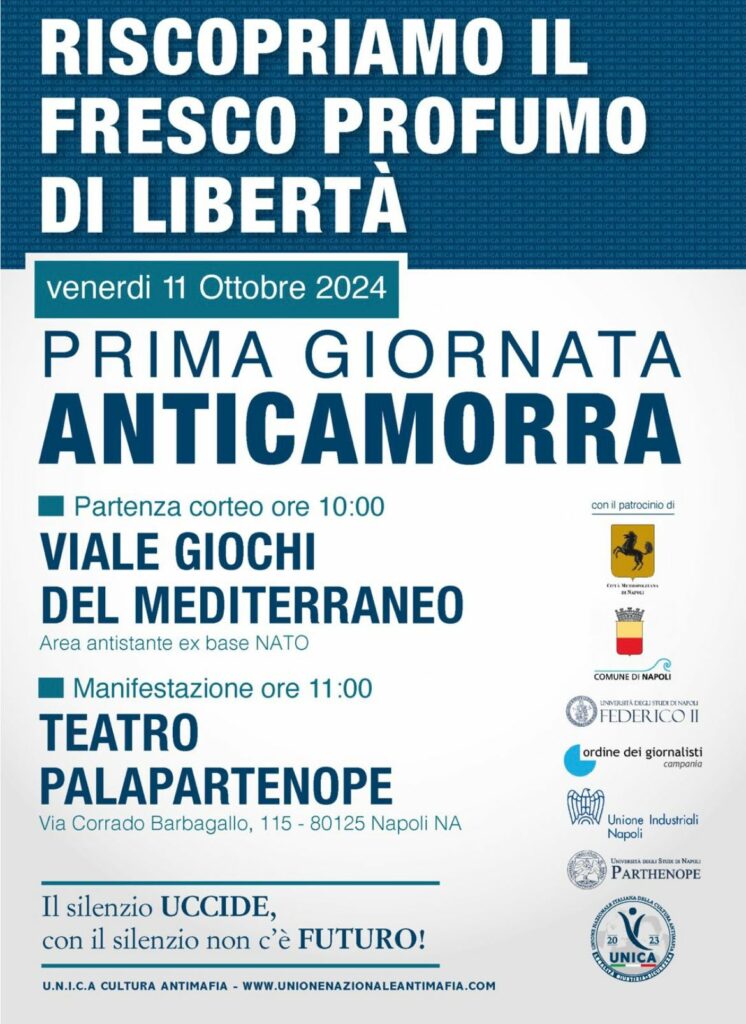

«Napoli si è liberata da sola dell’antimafia borghese, proprio come si liberò dal nazismo; si è liberata di quell’ antimafia fatta di t-shirt, bandiere, spillette e soldi pubblici che detiene il monopolio dei PON, dei beni confiscati, delle consulenze milionarie nelle Amministrazioni Comunali, del dolore delle vittime innocenti, che elegge deputati, senatori, assessori e fa guerra a chi “disobbedisce” alle volontà dettate da Torino. Ieri Catello Maresca ha riscritto la storia dei movimenti antimafia con i simboli di orgoglio della Città. Una nuova storia di lotta che ha una sola verità: una nuova antimafia è necessaria e già esiste, a Napoli.» È sabato 12 ottobre 2024 e sono le 19.46. Ciro Corona, fondatore e Responsabile presso Officina delle Culture “Gelsomina Verde” ha postato, con questo commento, sul suo profilo facebook la foto in basso, che vede due “preti anticamorra”, Aniello Manganiello e Maurizio Patriciello, la mamma del compianto Giò Giò e poi Vincenzo Cirillo consigliere della Città Metropolitana e Catello Maresca (ideatore della Prima Giornata Anticamorra, ex magistrato di punta candidatosi a sindaco di Napoli e ora nel consiglio comunale). Ciro Corona, ha voluto commentare così la Prima Giornata dell’Anticamorra: come uno spartiacque, una liberazione, un evento cruciale e storico, un successo senza precedenti, il riscatto di chi non si sente per nulla rappresentato né sente di far parte dell'”antimafia borghese” – come Corona la definisce – di cui parla duramente nel commento. Scoperchiando in questo modo quel che c’è sempre stato tra e dietro le insegne e le sigle del grande movimento anticamorra, dei politici campani che ne hanno fatto il tema cruciale del loro agire, delle associazioni, dei preti “anticamorra” che per alcuni sono sempre troppo in vista. Colpi di un “fuoco amico” nemmeno sparato a salve ma con precisa volontà di far male.

.

.

Così quel che è già avvenuto in Sicilia all’interno del movimento antimafia avviene ora, con la ribalta amplificata dei social, anche in Campania sul tema della lotta alla camorra. Una vicenda nota se si faceva e di fa un giro tra sigle, persone, associazioni e preti anticamorra per sentire tutte le critiche che si muovono a vicenda tutti coloro che agiscono sui temi della legalità. C’è chi vede, per esempio, in Francesco Emilio Borrelli solo speculazioni elettorali e manie di protagonismo invece che coraggio e coerenza e chi non tollera i preti che della legalità e della lotta alla camorra fanno una bandiera come è nel caso di Maurizio Patriciello, di Aniello Manganiello, di don Merola e di altri preti e prelati arrivando così a raccogliere voci assai critiche e feroci anche su Luigi Ciotti che per primo si è impegnato creando quel mondo che oggi si chiama Libera definita non di rado dal fuoco amico “antimafia borghese” e potente come la Chiesa. C’è inoltre persino chi critica i parenti delle vittime della camorra intravvedendo tra essi chi poi specula a vita sulla propria disgrazia. In campo ci sono quasi sempre le stesse accuse ma chi accusa spesso viene accusato esattamente delle medesime derive. Così già la definizione della Prima Giornata Anticamorra ha destato, da subito, l’ironia mal celata dei tanti altri che agiscono da tempo nel mondo dell’anticamorra e che a quella giornata non c’erano perché non previsto. Sono voci contro Maresca che si muovono all’unisono: “Ci sono state decine e decine di giornate anticamorra negli ultimi 30 anni e qualcuno oggi si arroga il diritto di chiamarla “prima giornata anticamorra”. Per dimostrare cosa? Per speculare a favore di chi? Per avere quali vantaggi? Chi vuole mettersi in mostra? Chi vuole fare la star?”

Ora Napoli assomiglia, per intero, a Palermo. Che lì – scrisse Leonardo Guazzo – «era il gennaio del 1987 quando Sciascia uscì definitivamente dall’alveo del “politically correct”. Dopo romanzi di critica e denuncia, dopo l’abiura del comunismo (di cui era sempre stato seguace poco ortodosso) e l’ingresso nelle file del Partito Radicale, decise di compiere il passo finale. Il 10 gennaio 1987 sul Corriere della Sera uscì, a firma di Leonardo Sciascia, un articolo intitolato “I professionisti dell’antimafia” e dedicato al rapporto tra politica, popolarità e lotta alla mafia. A fornire lo spunto era un libro di Christopher Duggan, ricercatore a Oxford e allievo di Denis Mack Smith, che raccontava la parabola di Cesare Mori, il castigamatti della mafia durante il Ventennio fascista. Sciascia aveva già trattato l’argomento, seppur di passaggio, nel Giorno della Civetta esprimendo una tesi lapidaria. Aveva riconosciuto gli innegabili successi di Mori, ammonendo però che essi furono raggiunti a prezzo del sacrificio della libertà personale e dell’instaurazione di un clima da Far West.

Da quella vicenda Sciascia traeva una morale scomoda e tutt’altro che “storica”: l’antimafia, adoperata con abilità e spregiudicatezza, può diventare un formidabile strumento per fare carriera, procurarsi il consenso del pubblico, acquisire crediti da spendere in qualsivoglia impresa. Ne seguiva un’invettiva contro quei sindaci che marciano nei cortei antimafia, parlano ai raduni e nelle scuole e magari non si occupano dei problemi concreti delle loro città, ma che nessuno si sognerebbe mai di rimuovere, per via dei meriti acquisiti “in trincea”. E ancora, tirava in ballo un lampante esempio di malfunzionamento della magistratura: la nomina a procuratore di Marsala di Paolo Borsellino, in spregio alla graduatoria degli aventi diritto e alle regole di anzianità, per “una specifica e particolarissima competenza professionale nel settore della delinquenza organizzata di stampo mafioso”. Nel gennaio del 1987 la provocazione di Sciascia destò scalpore. Quasi trent’anni prima lo scrittore aveva mostrato all’Italia l’esistenza della mafia, squarciando una spessa cortina di pudori, silenzi compiaciuti, omertà; e adesso che l’onda dell’antimafia montava in tutto il Paese, sceglieva di andare controcorrente. I pochi coraggiosi del Comitato Antimafia di Palermo potevano ancora sentirsi isolati ma era indubbio che il clima italiano stava cambiando: Sciascia esibiva gli allori, riportava stralci dei suoi capolavori per testimoniare che era quello di sempre, che la sua posizione non era cambiata, e intanto puntava il dito contro incongruenze e degenerazioni della lotta alla mafia, bacchettava i novellini che accampavano meriti senza averli. C’era in questo sfogo un po’ di civetteria, l’amarezza di vedersi scavalcato da nuovi, rampanti ed equivoci anti-mafiosi; ma c’era anche un tratto profondo dello Sciascia uomo: la coerenza, il puntiglio, l’intransigenza.» Sin qui la lettura di Leonardo Guazzo sulle vicende della Sicilia, di Sciascia e dell’antimafia di professione di cui ampiamente, in questi anni, si è dibattuto.

Il tema è spinoso anche in Campania tanto che, in questi anni, anch’io mi sono spesso chiesto ed ho chiesto, molto scomodando la quietudine dei miei interlocutori. Chi si batte, secondo te, con maggiore credibilità e forza contro la camorra? Chi detiene il monopolio della legalità e può dare persino le patenti dell’anticamorra? Chi specula sul tema e chi no? Quanto può essere chiusa ed autorefenziale un’associazione, un politico, un attivista, un giornalista, uno scrittore, un prete quando si occupa di lotta alla camorra, alla illegalità e ai bisogni della gente? Credo che farsi domande sia sempre stata la cosa migliore anziché dare e darsi risposte granitiche accanto a granitiche certezze che diventano solo atteggiamenti autoreferenziali. Credo che lottare contro la camorra ed ogni tipo di illegalità dovrebbe creare di per sé un movimento popolare, per dirla con Paolo Borsellino, a cui tutti indistintamente, come a catarsi persino i delinquenti, sono chiamati a starci dentro. A patto che nessuno rivendica primazie, primati o altri meriti maggiori acquisiti sul campo che si ritengono conquistati in anni d’impegno civile e di “carriera”. Se nessuno si sente “maestro” di legalità il processo dell’inclusione potrà essere molto più proficuo.

Iniziammo con questa rivista nel 2012 a rappresentare anche nel mondo della lotta alla camorra questo sforzo d’inclusione. Non dubitammo mai della bontà e del grande valore messo in campo dal caro Paolo Siani dopo quel giorno di settembre quando uccisero il fratello Giancarlo. Non facemmo nessuna fatica a vedere i tanti meriti che hanno i gesti di Francesco Borrelli, quelli di Catello Maresca, quelli dei tantissimi ragazzi d’ogni parte d’Italia che credevano e credono in Libera e in Luigi Ciotti. Non facemmo fatica, allora come ora, a vedere i tanti meriti di Maurizio Patriciello, di Aniello Manganiello e di tanti altri spesso lontani dai riflettori e dalla notorietà che combattono il crimine seriamente rischiando sul campo. Né facciamo fatica oggi a capire dove possono essere nate le parole di Ciro Corona e di altri che come lui si sono sentiti, per anni, corpi distanti ed estranei se messi accanto a chi, associazione o politico, partito, ideologia, prete o altro, credeva e crede di essere più avanti, più storico, più noto o, semplicemente, più credibile rispetto ai valori della legalità e della lotta alla camorra.

Sia dato a ciascuno il suo merito e lo si riconosca senza cercare le tante ombre di chi combatte con gesti concreti e con il proprio tempo la camorra e tutte le sue forme che di ogni vita le ombre sono parte integrante. Noi siamo luci ed ombre quando crediamo in Dio o dichiariamo la nostra laicità. Luci e ombre quando parliamo di giustizia e poi la disattendiamo dacché disabituati al senso vero della comunità e della giustizia. Noi combattiamo la camorra e le mafie ovunque siano ma assieme a noi la combattono anche molte altre persone, la scuola, le associazioni, preti e realtà sociali, Forze dell’Ordine, magistrati, partiti e politici, professionisti e semplici cittadini che amano e cercano la giustizia e la legalità. Di tutti loro e di tutti noi abbiamo a cuore di raccontare ciò che accade su questo portale e sulla nostra rivista cartacea. Nessuno escluso per meriti o altro se davvero persegue la giustizia e la legalità e non specula su un tema che miete morti, crimini, reati e sofferenze immani.

.